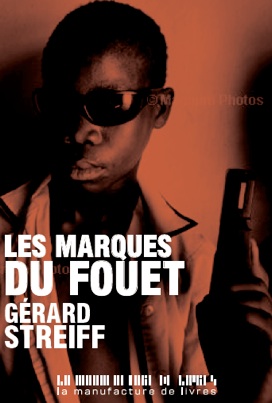

Les marques du fouet

Gérard Streiff

SYNOPSIS

François Graffin, dit le Flamand rosse, PDG de TRANSFER, qui gère notamment la ligne Bamako-Dakar, est assassiné au Mali dans des conditions plutôt spectaculaires. Magali, thésarde, et son ami Racine viennent en aide à Tiecoura Traore, cheminot et syndicaliste accusé du crime. Ils plongent en catastrophe dans une société malienne dont ils ignorent à peu près tout. L’étudiante et le libraire vont mener chacun de leur côté l’enquête. Lutte de classes ? Trafic de drogue ? Séquelle coloniale ? Terrorisme ? Vengeance sectaire ? Jalousie de polygame ? Comme toujours en Afrique, les pistes ne manquent pas...

Chapitre 1

« Kayes, Diamou »

L’homme, à terre, marmonne dans une langue étrange, on dirait une incantation vaudoue. De sa bouche sort une suite de sons insensés. Il cherche à se réveiller mais l’effort est trop pénible, il y renonce. Ses lèvres découvrent une langue pâle, tremblent un peu, son corps frissonne puis s’immobilise.

« Galougo, Mahina »

Il continue de baragouiner. Impossible de comprendre ce qu’il raconte, c’est comme un chapelet de formules magiques. Va-t-il se mettre à chanter ? Une litanie s’échappe de lui sans qu’il le décide. Sa tête dodeline, à droite, à gauche. Ses yeux clignotent. Il est couché sur le dos à même le sol. On dirait qu’il est étendu sur une sorte d’échelle, sur des barreaux d’échelle.

« Tioubeta, Oualia »

Il s’ébroue, reprend peu à peu possession de son corps. Il a mal aux épaules, une douleur aigüe, comme si on lui enfonçait une lame dans les omoplates. Ses bras écartés, écartelés le tirent en arrière, bien au dessus de sa tête. Il tente de les bouger, ses poignets restent bloqués, emprisonnés ; c’est à peine si ses mains peuvent palper, de part et d’autre une sorte de barre d’acier. Ses jambes aussi sont prisonnières. Il se contorsionne.

« Fangala, Toukoto »

Il fait chaud. Le soleil est au zénith. Un léger souffle de vent balaie en permanence un brouillard âcre. Des paysans du coin ont l’habitude de brûler les hautes herbes. De la savane carbonisée s’élèvent d’incessants filets de fumée. Le vent n’apaise pas la chaleur. Des particules de poussière se glissent dans le nez de l’homme, dans sa bouche, craquent sous ses dents. Ses yeux se décillent enfin et découvrent un immense ciel gris-bleu. Quelque chose lui enserre le crâne, il ne comprend pas ce que c’est. On l’a affublé d’un chapeau étroit, conique, en feutre rouge, une sorte de tuyau qui lui donne un air ridicule. Dans un mouvement douloureux, il se tord le cou, regarde ses mains, l’une après l’autre puis dresse en tremblant sa tête, regarde son corps, ses jambes. Il est torse nu, pieds nus également. Et ligoté sur une voie de chemin de fer.

« Boulouli, Kita »

Il rugit, trépigne. Ses pieds bougent un peu ; il insiste, secoue ses jambes comme un fou, sent qu’il arrive à distendre les liens. Il crie, il rit, il pleure, il jappe. Ses jambes se libèrent. Il les bouge, les déplie, les replie, comme pour vérifier que ça fonctionne, pour se protéger aussi ; son pantalon s’est défait dans ses contorsions, il tirebouchonne, le voici cul nul.

Les voies sont étroites, à l’africaine, un mètre à peine. « Putains de négros ! » râle-t-il. En Europe, on n’aurait pas pu le coincer ainsi. L’écartement est trop large. Il trouve l’idée presque drôle, ricane, halète, lève encore ses jambes au ciel ; l’exercice entraîne une douleur fulgurante dans les reins, qui lui cisaille le dos, il se laisse retomber, lourdement. Epuisé, il reprend son souffle. Les mains demeurent prisonnières, congestionnées. Il a eu beau secouer la tête, le chapeau tient bon, comme vissé sur lui. Immobile, il finit par entendre un grondement, un peu comme le bruit que ferait un glissement de terrain. Sous lui, ça ronfle, ça grogne. Un fauve ? Non, de l’eau. Il est sur un pont. Il est ligoté sur une voie ferrée qui passe sur un pont. Il n’y a pas 36 ponts dans le coin. On ne doit pas être loin de Bafoulabé, là où le Bafing et le Bakoye se réunissent pour former le fleuve Sénégal. En se martyrisant à nouveau la nuque, il aperçoit le fleuve, tout en bas ; il distingue aussi un bout de rive droite ; une piste en latérite serpente à travers la savane calcinée, comme un trait rouge sur un tableau noir, une balafre.

« Badinko, Kassaro »

Comment est-il arrivé là ? sa mémoire est confuse. Il était, hier ?, en voiture, avec ce chauffeur inconnu, un vieux malien sarcastique. Boubakar, son employé habituel, s’était excusé au dernier moment ; il était retenu par des histoires de famille, prétendait-il, et il lui avait recommandé, imposé serait plus juste, cet ancêtre. Le bonhomme conduisait bien, le problème n’était pas là, mais lui avait horreur qu’on bouscule ses habitudes. Et puis, durant tout le voyage, ce connard n’arrêtait pas de le fixer dans le rétroviseur, silencieux, appliqué.

« Sébékoro, Nafadji »

Des souvenirs lui revenaient, lentement. On était en fin de journée, le chauffeur lui avait proposé de s’arrêter dans une gargote faite de planches et de tôles devant lequel stationnaient plusieurs semi-remorques. Le car qui faisait la liaison Bamako-Kayes était aussi sur le parking. Sur l’enseigne du routier, on lisait « L’Harmattan », en lettres blanches et légèrement baveuses. Cela faisait une bonne heure qu’ils avaient pris la route. D’où venaient-ils déjà ? Où allaient-ils ? Il ne s’en rappelait plus. Le conducteur – il ne connaissait même pas son nom, ou alors il l’avait oublié - dit qu’il avait une petite faim. Lui l’avait suivi. Il y avait dans l’établissement trois ou quatre longues tables avec des bancs. Ils prirent place sous une télé braillarde qui était branchée sur une chaîne de sport. Il n’avait pas faim, il avait à peine grignoté et bu un thé. Une jeune femme les avait abordés. Elle prétendait avoir loupé sa correspondance et demandait si elle pouvait repartir avec eux. Puis elle disparut, de son champ de vision en tout cas. Le chauffeur avait dû l’éconduire. Peu après, ils étaient retournés tous les deux à la voiture.

« Négala, Dio »

La suite ? Le chauffeur a repris la piste, il faisait déjà nuit, on ne croisait pas grand monde, une ou deux motos peut-être, un camion surchargé, c’était tout. Le vieux continuait de le fixer, obstiné, effronté et lui avait dû s’endormir assez vite. Le loufiat l’avait drogué, ce fils de pute avait sans doute blindé son thé pendant que lui était allé au bar ou aux toilettes...

L’homme recommence à hurler, un beuglement interminable mais personne ne l’entend ; ou plutôt si, quelqu’un l’écoute, un chien, plus bas, sur la rive. L’animal lui répond : en écho à sa plainte, il se met à aboyer à la mort. C’est tout ce qu’il a pu attirer dans ce désert, un chien ! Sa propre voix s’effiloche. Comme PDG pourtant, et PDG colon en terre noire, il avait l’habitude de gueuler, contre les noirs surtout, contre les blancs aussi, contre les cadres et les prolos, les fonctionnaires et les planqués, contre Paris ou Bamako ; au fond il gueulait tout le temps et contre tout le monde ; il s’était fait des ennemis partout mais on ne tue pas pour ça, tout de même !

« Kati, Bamako »

Il fait nuit. L’homme a cessé de crier, de gigoter ; il n’a plus de voix de toute façon, ni de forces. Il s’est à moitié démis les épaules à force de gesticuler, ses poignées le brûlent, ses mains sont totalement ankylosées. Il se rappelle qu’il piquait du nez dans la voiture quand le chauffeur, le fixant dans le rétro, lui demanda : « Ça va pas ? » Faux cul ! Putain de faux cul ! Il semblait presque guilleret, le con ! Lui était déjà trop groggy pour réagir.

Soudain, l’homme entravé se fige. Sous le coup de l’adrénaline, sans doute, ses neurones se remettent en place à toute vitesse, lui proposent une explication sur ce vieux chauffeur, son attitude, ses mots, sur son aventure ici... Au même moment, il sent un léger tremblement, une vibration de la voie, qui se prolonge en un début de sifflement, de couinement, lequel se transforme vite en un martèlement avant de devenir un infernal bruit de ferraille, comme une caisse à outils qu’on secouerait en tout sens : il arrive ! Pour une fois, le Dakar - Bamako est à l’heure ; et il a fallu que ce soit aujourd’hui. « Putains de négros ! » L’homme en pisse de peur ; il va hurler mais de sa bouche ne sort qu’un souffle ridicule, un silence étranglé. Il met ses dernières forces à bander son torse, à se dresser, se redresser, à faire barrage ; il sent que le lien qui lui entrave la main droite se détend...

Plus tard, Sissoko Touré, conducteur de la loco 3147, sans doute le seul cheminot albinos de la ligne Bamako – Kayes - Dakar, dira qu’on n’avait vraiment laissé aucune chance au toubab. D’abord, avec ces locos argentines, on freine moins bien et moins vite qu’avant, du temps des bonnes vieilles CC 6500, les recalés du Paris-Lyon-Marseille qui s’offraient ici une deuxième vie et que lui, vétéran du rail malien, regrettait vivement. Mais ses regrets, la direction n’en n’avait rien à secouer. Or donc la voie à cet endroit était pentue. Sissoko Touré dira ensuite que le pont offrait une assez mauvaise visibilité, le convoi y accédait en sortant d’un long virage, et puis des restes de feux de brousse embrumaient toujours le coin. Jour et nuit. Enfin ce pont lui-même l’inquiétait. Chaque fois qu’il y passait, le conducteur priait le ciel, ses saints et ses marabouts pour que ça tienne ; ce pont n’était plus qu’une dentelle de rouille qui restait plantée là par miracle ou par habitude... Chaque fois, il n’avait rien de plus pressé que d’arriver sur l’autre rive ; enfin, le mot « pressé » était une façon de parler car il ne devait pas rouler alors à plus de 30 kilomètres à l’heure, selon le règlement en vigueur. C’est dire s’il ne pouvait être question de stationner là. Bref le blanc n’avait strictement aucune chance, sauf celle de se voir écrasé à petite vitesse, et ceux qui l’avaient attaché là savaient bien ce qu’ils faisaient.

Sissoko Touré dira encore que c’était fou, le nombre d’images qui lui étaient passés par la tête quand sa loco déboucha sur le pont et qu’il vit dans le faisceau de ses trois phares l’Autre tournicoter. L’espace de quelques secondes, il eut le sentiment que le temps s’était arrêté. D’abord, il n’avait pas cru à ce qu’il voyait, mal : s’agitait sur la voie un animal étrange, inconnu dans la région ; il pensa à un girafon bicéphale égaré, voire à un cyclope fantasque, c’est dire son état de sidération ; puis il réalisa que ce qui lui faisait face, ce qui se dressait devant sa machine était tout simplement un cul, un cul nu et un dos d’homme mais à l’envers, les jambes en l’air, la tête en bas. C’était un peu comme si ce type était tombé du ciel la tête la première pour se planter entre les traverses de la voie. Mais le temps d’apprécier, de comprendre, de s’émouvoir, l’autre, qui venait tout juste de libérer sa main droite et tentait désespérément de sauter hors de la voie, passait sous les roues, autant dire au broyeur.

Quand le train s’immobilisa sur la rive opposée, on récupéra un bout de la victime, tout rapetissé, plaqué sous le huitième et dernier wagon, celui des valises et des marchandises ; cette voiture était un peu plus basse de caisse et sans doute ceci expliquait cela ; on pensa que le reste du corps avait fini dans le gouffre du fleuve Sénégal mais des cheminots, un peu plus tard, retrouvèrent, au milieu du pont, dans une petite cavité entre deux traverses, la tête du bonhomme, tranchée net, proprement décapité par le chasse-pierres. La face empoussiérée était toujours surmontée d’un chapeau de feutre rouge qui racontait une drôle d’histoire.

Chapitre 2

Paris, vendredi

Magali est en retard. Elle a rendez-vous avec Racine à treize heure à « La Béarnaise » mais un « incident technique », ils sont désormais quotidiens, l’immobilise sur la ligne 6 du métro... Seul avantage, les voitures sont bloqués sur le pont de Bercy d’où la vue sur la Seine, chaque fois, l’émeut. Une grève des bateliers, du côté du ministère des Finances, bloque aujourd’hui le fleuve. Les péniches, flanc contre flanc ou babord contre tribord, barges de transport chargés de sable, de contenaires ou la cale vide, ou encore résidences bobos, barrent tout le passage. Magali tente de lire le dernier Bialot.

Elle sort d’une réunion de rédaction de la revue « Les Papiers nickelés » qui a traîné en longueur ; comme pigiste elle n’était pas tenue d’y participer mais ce genre de causerie la sortait de son ordinateur et de son tête à tête avec sa thèse. Bingo ! Pour le coup, elle ne regrettait vraiment pas d’être venue. Le journal programmait un numéro sur l’immigration ; tout était calé sauf un reportage sur les expulsés maliens de Sarkozy. Angle d’attaque : « Ce qu’ils sont devenus ? ». Un volontaire ? UNE volontaire ! a-t-elle proposé, levant la main comme à l’école. Pas de concurrence, elle emportait le morceau. Une semaine à Bamako aux frais du canard. Décollage immédiat, ou presque.

Dans le wagon suspendue entre ciel plombé et fleuve grisâtre, cette grande fille androgyne, cheveux blancs -à moins de trente ans !- en brosse ultra-courte, attire les regards ; un voisin pas net veut d’ailleurs « devenir (son) ami » et le lui dit à l’oreille ; elle le fusille du regard, l’autre n’insiste pas. Le train repart, enfin. Elle négocie fissa le changement à Bercy et arrive, à cran, à Bastille.

Devant le restaurant, elle flashe sur la voiture officielle mal garée sur le bateau, face à l’entrée. Elle ne voit même que ça. C’est un véhicule d’ambassade, avec un petit drapeau à bandes verticales verte, jaune, rouge sur l’aile avant-droite de la limousine. Adolescente, elle s’amusait à apprendre par coeur les étendards de tous les pays-unissez-vous qui s’alignaient en ouverture de son dictionnaire mais c’était de l’histoire ancienne. A voir la tête du chauffeur qui s’en grille une sur le trottoir, elle penche pour l’Afrique. Mais il y a plus de cinquante pays en Afrique, elle n’est guère plus avancée. Sans savoir pourquoi, elle sent que cette voiture est là pour elle ; elle pressent l’embrouille. Dépassant son hésitation, elle entre dans le troquet avec l’enthousiasme d’un batelier de la Volga tirant sa barque.

Racine est installé près des cuisines, à la table habituelle. Enfin, c’était la table où ils avaient coutume de se retrouver, à midi, du temps où il était parisien. Son vieil amant intermittent, depuis peu, réside en Afrique où il rêve de monter un réseau de librairies ; l’entreprise n’est pas de tout repos mais il est du genre têtu et ne renonce pas. De passage à Paris pour chercher des appuis, il a tenu absolument à croiser son « ex ». Racine n’est évidemment pas son nom mais la contraction de Raphaël Cineux, libraire. Un quinqua rebondi, jovial et désespéré, ça dépend des jours. Aujourd’hui, il a plutôt sa face allègre. Il n’est pas seul, et ce n’était pas prévu ; en face de lui, un type élégant, trop, un noir, lui parle. Le type de la voiture, à tous les coups.

Racine l’aperçoit, la salue d’un petit geste impatient, le type se retourne.

« Non mais t’as vu l’heure... je te présente...

Un brin maniéré, le black se lève et dit d’une voix douce

« Monsieur Honoré.

Elle réplique tout en prenant place :

« Mais encore ?

« Monsieur Honoré, on va l’appeler comme ça !

Racine résume : il a téléphoné dans la matinée à « Monsieur Honoré », pour des histoires de librairie à Bamako et la conversation a bifurqué sur Tiécoura Traore, le docteur Tiécoura, un ami commun. Il s’est « donc » permis d’inviter le diplomate à partager leur déjeuner.

Tiécoura... Magali l’a croisé, et interviewé, il y a un an, à un salon du livre, à Arras. Le courant est bien passé entre eux. Un polyvalent, ce Tiecoura, cheminot malien mais aussi « docteur » - il est bardé de diplômes-, polyglotte avéré, altermondialiste par conviction et cinéaste par goût, paysan pour survivre et écolo par éthique... un homme curieux de tout. Quand ils s’étaient revus, à Paris, il n’y a pas six mois, il se passionnait alors pour l’élevage des abeilles... Magali se souvient d’interminables discussions sur « sa » ligne de chemin de fer Dakar-Bamako, où il avait travaillé et qui connaissait quelques déboires. Elle s’était promis, elle lui avait promis d’emprunter cette voie un jour.

Devant le silence de ses partenaires, elle relance :

« Il y a un blème avec Tiécoura ?

« Il est en prison.

« En prison ? Pourquoi ?

« Pour meurtre.

« Carrément !

« C’est sérieux, il est accusé d’avoir tué le PDG de Transfer.

« Transfer ?

« La société privée qui gère à présent le train Dakar-Bamako.

« Comment c’est arrivé ?

« Il aurait fait passer son patron sous un convoi.

« C’est absurde. A quand remonte cette histoire ?

« Lundi, enfin dans la nuit de dimanche à lundi. Tiécoura a été arrêté avant-hier, mercredi.

« Il est où ?

« Le patron ? A la morgue, j’imagine.

« Non, Tiécoura.

« A Kayes.

« C’est où ça ?

« C’est vrai que c’est la brousse pour vous...

Honoré prend la mouche, Magali calme le jeu :

« Désolée, je ne connais pas votre pays, c’est tout...

Kayes est la dernière ville en territoire malien sur la ligne Bamako- Dakar.

Surnommée « cocotte-minute », c’est la cité la plus chaude d’Afrique, avec Djibouti.

« Kayes a eu son heure de gloire durant la dernière guerre, intervient Racine : tout près de là, à Médine, au fort de Médine, la Banque de France y a expatrié et caché son or vers 1939-40.

« Beau casse en perspective.

« L’argent est rentré à Paris depuis longtemps.

« Beau sujet de roman, alors.

Racine sert une tournée de Brouilly. Le diplomate sourit à la jeune femme. Une bronca, venue du bar, agite soudain la salle. L’un des clients vient de tomber sur un articulet de France Soir, vantant les vertus du vin rouge pour combattre la crise cardiaque ; il lit le papier à haute voix. Des sarcasmes divers et variés accompagnent son exposé. L’orateur tient bon :

« … on savait que les polyphénols du vin avaient un effet vasodilatateur... »

Ça, on savait en effet, opine son voisin.

« … attendez... via la production de monoxyde d’azote par les cellules endothéliales. Or, maintenant on sait aussi... »

Il fait une pause, ménage ses effets. Miracle : les couperosés du comptoir font silence.

« … or donc, on sait aussi que cet effet vasodilatateur met en jeu un récepteur aux oestrogènes des cellules endothéliales. »

« Fastoche ! » laisse tomber un des piliers du zinc.

Yves, le patron, gabarit modeste mais forte voix, siffle la fin de la récré et fait taire la petite classe, avec des mouvements de menton vers la table de Magali ; il se donne des airs de sherpa couvant les ultimes négociations du G20.

A la table en question, le chargé de mission murmure :

« Je vous parle de Tiécoura sans très bien savoir ce qu’on peut faire pour lui, je ne suis évidemment pas porteur d’une démarche officielle. L’ambassadeur n’est pas au courant de ma présence ici. Simplement, on a été très proches, Tiécoura et moi, dans un autre temps et dans un autre Mali. Mon pays a changé, comme tout le monde, mais on a toujours gardé le contact. Il se trouve qu’il a pu, hier, m’envoyer ce mail ; c’est un appel à l’aide sans le dire, il est bien trop orgueilleux pour ça. Il se dit que plus on parlera de son affaire, mieux ce sera. Monsieur Racine m’a dit que vous le connaissiez...

« Un peu, en effet.

« Alors, voilà, je transmet l’info, comme on dit. Je crois que tout ce qui pourra être fait pour lui sera bienvenu, non ?

« Le hasard, qui arrange parfois bien les choses, on le sait, fait que mon journal m’envoie au Mali, imaginez ! Je peux en profiter pour voir notre ami ?

« Excellent, vous partez quand ?

Magali n’était pas fixée, son billet était « open ». Racine repartait lundi ; il devait reprendre là bas, dans la semaine, ses négociations pour son commerce de livres ; et mener à bonne fin une étude sur le sabar.

« Le quoi ?

« Je t’expliquerai. Tu pars avec moi ?

« Et le visa ?

« Je vous arrange ça ce week end, assure Honoré, le document vous attendra au comptoir de l’aéroport lundi midi.

Yves apporte d’office le plat du jour, une cassolette de langoustines, direct. La tablée s’accorde une pause.

« L’astuce, professe Racine, consiste à briser la carapace au niveau de la seconde articulation et alors là, miracle, non seulement la bestiole s’ouvre mais toute sa chair s’offre à toi... »

Chapitre 3

Bamako, lundi

« Quoi ? vous n’avez pas de vaccin contre la fièvre jaune ? »

L’ample douanier, à l’étroit dans sa chemisette bleu ciel, surjoue l’indignation. Les lumières blafardes des néons de l’aéroport international de Bamako donnent à la salle d’arrivée un air cru. Magali tombe des nues. Honoré ne lui a rien dit sur la fièvre, jaune ou pas ; Racine non plus. Le séjour malien commence bien.

« Je garde votre passeport, désolé ! Allez chercher vos bagages, on verra après ce qu’on peut faire. »

Après avoir récupéré son sac, elle retourne avec le libraire à la guérite du douanier bleu ; celui-ci les présente à un homme sans âge, entre ado et quinqua, en longue blouse blanche, genre apothicaire neurasthénique. L’infirmier les fait entrer dans un minuscule bureau où ils tiennent à peine ensemble, eux debout, face au praticien derrière sa tablette.

« Vous vous êtes fait piquer quand ? » dit-il d’un ton neutre.

Magali commence à argumenter, « Justement, monsieur le docteur, c’est bien le problème... », quand Racine saisit le regard de l’homme noir en blanc. Sourd au discours de la pigiste, ce dernier répète :

« Vous vous êtes fait piquer quand ? »

Et Racine, aussi sec :

« Avant-hier, avant-hier matin ! Elle s’est faite piquer avant-hier matin !

Magali sursaute, Racine la pousse du coude et l’autre sort déjà d’un tiroir un carnet de vaccination standard où il inscrit la date :

« Avant-hier, on était samedi, samedi 9 ?

« C’est cela même.

« Chez qui ?

« Le docteur Mesplède.

Le nom est aussitôt porté à côté de la date. Magali fait la moue mais déjà apparaît dans la main du toubib un tampon aux normes universelles qui vient frapper de légalité le document.

Le placide tamponneur lui tend le certificat :

« Ça fait vingt euros. »

Elle s’exécute puis ils s’extraient du bureau-armoire après une gymnastique compliquée because les sacs boursouflés ; ils récupèrent les passeports et, ainsi normalisés, sortent tout sourire de l’aéroport.

Une vague moite les enveloppe. La nuit est tombée. Un public, curieux et nombreux, est maintenu à distance, familles venues chercher les leurs, vendeurs à la sauvette, vrais mendiants et faux agents de change, flics et chauffeurs de taxis. Et puis des gamins, partout, des ribambelles de mômes, ados, minots, bambins ou presque bébés. Des gosses couleur ébène, des gniards demi noir, des moutards basanés, des moujingues café au lait, des mioches chocolat. Avant de plonger dans cette humanité insistante, le couple s’offre une pause.

Autour d’eux, chaque rencontre donne lieu à d’interminables salutations ; le cérémonial des salamaleks se passe toujours à peu près ainsi :

« Bonjour !

« Bonjour !

« Ça va ?

« Ça va, merci !

« La famille ?

« Ça va !

« La santé ?

« Ça va !

« Les enfants ?

« Ça va !

« L’école ?

« Ça va !

« Les parents ?

« Ça va !

« Le travail ?

« Ça va !

« La maison ?

« Ça va !

« Le grand père ?

« Ça va !

« Le cousin ?

« Ça va !

« Ça va ?

« Ça va !

Le jeu consiste à se répondre à la même cadence, c’est à dire très vite, dans une sorte de ping-pong de politesse, de joute courtoise, de rap de bienvenue, de chapelet de bonjours. Après une courte pause, ça peut rebondir, entre les mêmes, et toujours à un tempo de métronome. Racine se dit que, dans ce pays de polygames, les salutations peuvent être sans fin :

« Alors ça va ?

« Ça va !

« Ta femme ?

« Laquelle ?

« La première !

« Ça va !

« La deuxième ?

« Ça va !

« La troisième ?

« Ça va !

Il trouve ça épatant, il a presque envie d’y jouer avec Magali. Il pense aux salutations, pas à la polygamie. Puis ils entrent dans une foule aussi dense que sur un quai de métro, du côté de St Lazare, en début de journée, quand une voix les surprend :

« Magali ? Madame Magali Et Monsieur Racine ? »

Une femme en boubou et batik, d’un beau bleu nuit rutilant, quadra souriante, belle allure et fesses remarquables, s’adresse à eux. Elle se présente :

« Aminata Tabouré, dit Mimi ; je suis une amie de Tiécoura, je vous attendais. »

Ils sont partis si vite de Paris qu’ils ne disposent d’aucune indication vraiment précise sinon qu’il leur faut rejoindre Kayes pour y retrouver Tiécoura en prison ; il y a juste un train à prendre, ça ne doit pas être sorcier. N’empêche, Mimi tombe bien.

Magali et Racine se laissent faire. On passe au tutoiement. « Ça va ? » « Ça va ! » « La santé ? » « Ça va »... Leur hôtesse récupère sa voiture, une antique Peugeot 504 ; on y enfourne les sacs, le trio s’installe, tout en tenant à distance marchands et quémandeurs entreprenants.

Il y a plusieurs barrières à passer, plusieurs tickets à donner, des codes à connaître avant que le véhicule de Mimi sorte du parking et se glisse sur une quatre voies. Le long du chemin, entre l’aéroport et la ville, l’éclairage public est chiche, laissant à peine deviner une interminable succession de constructions inachevées, maisons basses en dur et cahutes trapues, bricolées en bois et en tôle, devant lesquelles des ombres prennent le thé. Autour de camping-gaz, des commerçants attendent un improbable chaland, des animaux, des chèvres broutent le tout venant, minuscules touffes d’herbe jaunie mais aussi ordures, cartons, sacs plastiques qu’elles mâchent sans entrain. Tout ce monde donne l’impression de vouloir rester sur place, d’attendre que ça se passe, dans une sorte de statu quo avant une nouvelle journée de galère.

Mimi, affutée, plaisante, prend des nouvelles du voyage.

« Il a failli s’arrêter à Paris, le voyage » s’amuse Magali. Ils ont en effet été témoins sur leur vol d’une tentative de rapatriement forcé d’un sans-papier par deux jeunes flics cyniques ; l’affaire a presque viré au pugilat, l’équipage s’est opposé à la manoeuvre, Racine et Magali itou. Les pandores ont menacé les récalcitrants non seulement de rester sur le tarmac mais de finir au poste ! Le ton est monté, le « clandestin » a profité de la dispute pour s’éclipser, provoquant une course poursuite bruyante dans les passerelles, couloirs et autres sas de l’aéroport. Peu après, le capitaine a fait savoir que l’avion avait déjà assez de retard, il n’était plus question d’attendre ; le vol est parti sans les flics et leur « invité ».

Mimi a été prévenue de leur venue par un mail d’Honoré. Elle n’a pas vraiment de nouvelles fraiches de Tiécoura, son dernier appel remonte à jeudi. Magali se présente. Racine précise qu’il connaît un peu Bamako où il ambitionne d’acheter une librairie.

Mimi est documentaliste au « Canard déchaîné ». Il lui arrive aussi de chanter dans un « maquis », c’est ainsi qu’on appelle les bars-restaurants-dancings. La boîte où elle se produit se nomme le « Bolche vita ». Elle fait ça pour son plaisir, pour « crouter » aussi.

« On y va ! sourit leur chauffeur, vous verrez, j’aime la musique cubaine, le blues mandingue. Vous connaissez le mandingue, j’espère ? Ali Farka Touré ? Non ? Amadou et Mariam, alors ? Non plus ? Ils sont pourtant fameux chez vous aussi ! Et Kar Kar ?... Hou la, il va falloir faire votre éducation, les amis ! »

Seule réaction de Racine :

« On joue du sabar chez vous ? Du leumbeul ?

« Oui je vois, monsieur se spécialise ; vous ne connaissez pas le mandingue mais vous vous intéressez au sabar ? Sourit Mimi.

« C’est quoi cette histoire de sabar, s’agace Magali ; ça fait plusieurs fois que tu prononces ce nom sur un ton de conspirateur.

Les deux autres rient, Magali patiente. Un long silence gêné. Puis Mimi explique : le sabar, ou le leumbeul, sont des figures érotiques sur une musique de tam-tam, une gestuelle très sensuelle.

« Ok, je comprends. C’est vrai que venant de Racine...

Ce dernier relance :

« Alors, on en joue, du sabar, au « Bolche vita » ?

« Si vous êtes gentil, peut être... Mais ce soir, ça m’étonnerait.

L’enchevêtrement d’autoroutes et de rocades signalent qu’on entre dans la périphérie de Bamako. Partout des travaux, des chantiers, des aménagements, des grues. Des immeubles modernes, verre et béton, s’affichent bientôt . Mimi en présente les différents promoteurs : « Les Lybiens », « les Saoudiens », « les Chinois ». Ils longent, sur les bas-côtés de la route, d’immenses fresques très réalisme-socialiste, représentant la marche d’un peuple vers un futur assuré et l’alliance indéfectible entre ouvriers et paysans, passent sans transition le pont du roi Fahd sur le Niger et arrivent dans le quartier du fleuve. « On y est ! » La rue du Blabla, où les voitures bouchonnent, est bordée de bars aux devantures décorées de guirlandes de lumières comme des sapins de Noël. Entre deux boutiques, ils passent une porte, empruntent un long corridor d’entrée où s’alignent des têtes de (vrais-faux) colons empaillés, un militaire, un missionnaire, un banquier ; ils débouchent sur la salle de restaurant, à ciel ouvert ; elle forme un amphithéâtre qui descend vers une piste de danse et une estrade pour l’orchestre. Le lieu est en train de se remplir.

« Installez vous, mangez, buvez, je dois travailler, un peu, et je reviens »

Au micro, elle dédicace aussitôt sa première chanson « à mes amis Magali et Racine, tout juste arrivés de France » et interprète « Commandante Che Guevara ! »

Séquence émotion. Et premier repas local. Du poisson, du capitaine fumé avec du riz à la sauce arachide. ils testent la bière locale, comparent la Flag, la Beaufort, la Castel, une belle blonde.

Plusieurs canettes plus tard, un gros type lunetté et souriant invite Magali à danser. Elle minaude un peu puis se laisse faire. Le gaillard glisse sur la piste avec la souplesse d’un vieux rat du Bolchoï et sa partenaire ronronne de plaisir en lui collant au train. Ça se frôle, se contourne, se touche, s’éloigne, s’effleure à nouveau, ça ondule, ça sourit, de vrais pros ! Un moment seule, la compagne du danseur, une longue noire élégante, tailleur sombre et strict, escarpins discrets, un petit côté secrétaire perverse, vient à son tour inviter Racine. Elle ne dit pas un mot, se contente de lui tendre les bras en souriant ; il tente de se défiler, fait le pitre, gesticule, bredouille des excuses mais l’autre reste plantée devant lui, prête à tenir le siège. Il capitule au moment où l’orchestre entame un blues interminable ; on a réduit les lumières au strict minimum. La fille, look d’intello, plutôt sobre, pas de bijoux ou presque, irradie un parfum camphré absolument déroutant. Elle continue de sourire, imperturbable. Racine pense que c’est à cause de sa maladresse mais la dame semble goguenarde de nature. Bizarrement, ce détachement lui plaît. Le slow s’éternise, le couple se tait, un rêve passe.

Au milieu de la nuit, Mimi réussit à s’éclipser ; elle entend conduire ses deux invités parisiens à l’hôtel, près de la gare, en traversant le centre ville. Les rues, étroites, sont bondées. Sur les avenues, la circulation est infernale.

Comme ces bancs de poisson ou ces nuées d’oiseau qui sortent en bandes, se dispersent pour se retrouver aussitôt, une noria de motos de marque chinoise s’agglutine à chaque carrefour avant de s’éparpiller quand le feu passe au vert. Parfois, le conducteur est seul, le plus souvent il a invité sa petite famille sur son deux roues. Très souvent aussi, il transporte des bidons, par grappes, des dizaines de jerrycans mystérieusement assemblés les uns aux autres et pouvant constituer une gigantesque corolle au sein de laquelle disparaissent presque l’homme et sa machine. A l’arrière d’un bus, des femmes voilées s’entassent alors que, sur le pare-choc du véhicule, un préservatif, gonflé comme un jambon de Bayonne, est accroché et virevolte, dans l’indifférence générale. Sur les trottoirs, la foule dégage une double sensation de sensualité et de rigueur, ou de rigueur sensuelle. Dans des échoppes minuscules, le coiffeur côtoie le forgeron, le restaurateur jouxte le fripier, le chaisier s’affaire près d’un marchand de riz. Des gens assis sur des sacs ou accroupis tentent encore de vendre un peu de tout, shampoing ou café, fruits ou ustensiles de cuisine, fausses chaussures de marque ou vraies bananes frites, cigarettes au détail ou moumoute pour volant de voiture. « De la médecine par terre, comme on l’appelle ! Fait remarquer Mimi, montrant des petits monticules de cachets et autres tas de médocs, plaquettes de pilules ou ampoules, tous périmés. Je vous déconseille d’y toucher ! » La nuit est bien entamée mais on dirait que la ville entière continue de commercer.

Mimi aide ses invités à changer de l’argent chez un marchand libanais. Apparemment l’oriental fait dans le sanitaire ; ses baignoires, bidets et autres carrelages occupent deux étages d’un grand immeuble en coin mais, dans son bureau, il joue aussi au banquier. C’est en quittant son magasin, gardé comme un château-fort, que Magali fait remarquer que leur voiture est suivie. Par une moto. Depuis le départ du maquis.

Chapitre 4

Bamako, lundi

« Des motos ? Mais il n’y a que ça, s’amuse Racine, repensant à un antique sketch de Fernand Reynaud. Magali laisse dire, insiste et désigne une « Jakarta ». Sur cette Vespa gris métallisé, deux passagers les regardent en effet avec insistance. Le conducteur est un jeune homme, chemise blanche ouverte sur un torse nu et turban indigo à la touareg.

« Ils sont repérables, les gus ! à croire qu’ils le font exprès. Et puis, bonjour le casque ?! S’étonne Racine.

− Z’aviez pas remarqué ? Tique Mimi, personne n’en porte ici ! Paraît que ça déforme la coiffure ?! C’est sérieux, c’est ce qu’on dit ?! Les filles n’en veulent absolument pas. Résultat : à chaque accident, les mômes tombent comme des mouches ! Faut dire que le code de la route, ici...

− Et les flics laissent faire ?

− Pire, ils en rajoutent parfois. L’autre jour, j’ai vu un policier mettre une contravention à un toubab parce que l’autre avait mis sa ceinture ! Sérieux ! Le toubab fait un scandale, le fric riposte : si vous mettez une ceinture, c’est que vous êtes pas sûr de votre conduite ! »

Face au musée national, ils s’arrêtent devant une statue de groupe. Le mémorial représente cinq soldats, noirs, solidaires, des combattants de la guerre 14/18. L’armée noire. « La réplique de ce monument existait à Reims » s’enthousiasme le libraire. « Les nazis l’ont détruite en 40. Supportaient pas. Avoir été battus par les poilus était déjà pénible pour eux mais des poilus noirs ?! Ça les démangeait trop ! Z’aiment pas trop la couleur, les fachos ?! »

Un groupe de minots s’approche d’eux, parle fort, chahute, sautille. Celui qui se donne des airs de chef est borgne, l’oeil gauche est mort, formant comme une coque blanc-ivoire. Magali croit l’avoir aperçu sur la moto de l’enturbanné, lequel en effet est seul à présent sur son engin.

« Pas au lit à cette heure ? Tente Racine, en père fouettard. Déjà à l’aéroport, y avait des mômes partout.

Selon Mimi, la ville abrite une armée de gamins à l’abandon :

– Sont sans abri. Ils squattent, bricolent, chapardent, survivent.

Racine demande à Mimi et Magali de se tenir sous la statue. Le temps de prendre une photo, il pose son sac à dos. Les mômes l’entourent. Un vendeur de montres passe par là. « Toubab, achète moi une montre... » dit le borgne. « T’habite Paris, toubab ? Amène moi avec toi là bas, s’il te plaît ! » ajoute-t-il. La « Jakarta » refait son apparition. Elle s’approche de l’attroupement, le frôle de manière provocatrice et s’éloigne en pétaradant. C’est comme un signal. Le groupe d’enfants se disloque, chacun part de son côté, court, disparaît. Le sac de Racine aussi. Avec ses papiers, le passeport, l’argent, la carte bleue, le billet retour, le portable et le dernier roman de Mondoloni. Le libraire réalise un peu tard, rugit et se met en chasse des mioches, suivi de Magali ; Mimi reste près de sa voiture.

Ils tombent vite sur la foule ; ils ont beau crier, demander qu’on s’écarte, ils se trouvent face à un mur. Il faut dire qu’entre les vendeurs à la sauvette, les échoppes et le public, les lieux sont vite congestionnés. Et puis les passants ne semblent guère motivés à courser les garnements. La poursuite est vaine. Les titis se sont évanouis, comme la moto, et le vendeur de montres.

« Bienvenue à Bamako ! Regrette Mimi qu’ils rejoignent bientôt. Au fait vous savez ce que ça veut dire, Bamako ? Le marigot du caïman... Ici, il ne faut pas laver le poisson là où on l’a pris.

« Traduction ?

« Bin, il faut être prudent.

« Merci du conseil !

La documentaliste conduit ses hôtes à « l’Hôtel du buffet de la gare ». Au cours du trajet, le trio se tait. La gare est un majestueux bâtiment en pierres de taille rouges. Au fronton est inscrit, en lettres d’or, Dakar-Niger. Mais l’immeuble est dans l’ombre, le palais est désert ; on dirait que la gare n’est pas, ou n’est plus, à sa place. Des groupes de villageois, d’enfants -encore, des familles dorment sur les trottoirs des alentours.

« Avant, on se bousculait ici, en permanence. De jour, de nuit, à longueur d’année, toute une foule de cheminots, de paysans venus en ville, de marchands, de voleurs aussi s’y côtoyait. La gare était le coeur de la ville.

– Avant ?

– Avant la privatisation, quand le trafic voyageur fonctionnait correctement. Ce que vous voyez n’est qu’un pauvre vestige de la splendeur passée !

L’hôtel jouxte la gare. Devant le portail stationne un jeune gardien ; il les invite à passer dans une vaste cour. A gauche, un restaurant, fermé à cette heure. A droite, un patio, qui a dû être une ancienne piste de danse ; des gens, des employés sans doute, dorment à la belle étoile, sur le sol ou les parterres. Au fond, éclairé, un immeuble d’un étage avec les chambres.

« On se bousculait aussi ici, ajoute Mimi qui poursuit sa présentation nostalgique ; c’est ici que Salif Keita – vous voyez qui c’est tout de même- ils opinent, penauds- a fait ses débuts de musicien, à 20 ans, dans un orchestre nommé « Rail band ». C’était en 1969 ! »

Le trio fait le point. Racine a tout perdu ; il comptait bien accompagner Magali à Kayes mais le voilà contraint de rester à Bamako et de passer à l’ambassade, pour signaler le vol, refaire des papiers provisoires ; ces démarches peuvent prendre quelques jours ; il est exclu qu’il prenne le train lundi. Trop court. Magali doit y aller seule. Mimi va faire en sorte que quelqu’un l’accompagne à la gare, demain, enfin tout à l’heure.

Les chambres de Magali et de Racine sont sobres ; ils se rendent visite, comparent, plaisantent. Les lits sont vastes, les meubles improbables, le sol carrelé est inégal ; la salle d’eau semble figée, comme si un événement s’était passé là, il y a longtemps, dans un temps entre les temps. L’ensemble est propre et désuet. Une lucarne, qui s’ouvre à peine, donne sur les voies et des luminaires orangées ; on entend, au loin, une loco à la manoeuvre, crissement des roues, choc des tampons, soupirs des voitures. Les chambres sont climatisées, il y fait frais mais la clim fait un boucan d’enfer ; un énorme moteur, dans le couloir, gros comme une turbine d’avion, alimente le courant d’air froid. C’est efficace mais cela fait un tel vacarme qu’on a l’impression de dormir dans le ventre d’un 747. Magali tente de faire avec, se bouche les pavillons avec du papier journal mouillé et mâché mais, vaincue finalement par le bruit, elle descend supplier le gardien d’arrêter la machine. Plus tard, elle va rêver qu’elle est dans le parc d’un hôpital, découvre dans un miroir qu’elle a le teint d’un vieux citron ; une rangée de poilus, noirs, en longues capotes militaires, crottées de boue, assis sur un banc, leur casque sur les genoux, la regardent et rient d’elle car elle a la fièvre jaune.

Chapitre 5

Bamako, mardi

Pour Magali, la nuit a été courte, entre le fracas des ventilateurs, l’attaque des moustiques et ses penchants insomniaques. Bref elle se lève à cinq heures du matin. Des filaments de jour se pointent à peine. Il fait déjà chaud. Dans la cour de l’hôtel, un vieil homme maigre, flottant dans un boubou fatigué, vient de finir sa prière et range son tapis. Ce fantôme, souriant et édenté, l’aborde avec un évident plaisir :

« Tiécoura, ça c’est un Monsieur ! »

Il sait manifestement qu’ils sont là, Racine et elle, pour tenter d’aider son ami, sinon pourquoi lui aurait-il dit cela ? Le vieux ajoute simplement :

« C’est bien ce que vous faites ! »

Magali ne fait pas de commentaire, elle sent que les informations ici circulent selon des voies originales et impénétrables. Sans doute Mimi...

L’ancien se présente :

« Diop dit Diop le fou ou Diop le malin ou Diop le fauché, tu choisis ! »

On est passé au tutoiement. Dans la foulée, il lui tape 500 francs CFA pour s’offrir des brochettes au marché en face de la gare. Magali préfère un petit déjeuner classique, café en poudre, brioches, beurre et confiture, au restaurant de l’hôtel qui ouvre juste ses portes. Une télé est déjà branchée dans la salle déserte, où palabre le chef d’Etat d’un pays voisin. La tête de l’officiel occupe l’écran pendant tout le repas. Béret de para, lunettes noires, chemise kaki, le personnage enfile les perles, accumule les « constitutionnellement, les « organiquement », les « substantiellement » ; il a tout l’air d’un petit tyran sec qui aime se gargariser de suffixes. La jeune femme retrouve peu après Diop dans la cour. Le jour s’est levé, les ombres qui dormaient là cette nuit ont disparu.

Diop a envie de bavarder. Elle se laisse faire. Il regarde la tenue chiffonnée de la jeune femme, chemise de toile froissée, pantalons à poches et à plis, puis ses propres vêtements :

« Tu sais, ici, si tu ne portes pas un grand et beau boubou, tu n’es pas considéré, c’est dommage, non ? »

Elle résiste à l’envie de lui répondre que le boubou ne fait pas le moine.

Il dit encore que « c’est sur les arbres touffus que se posent les oiseaux » mais que lui ne court pas après les riches, il se méfie des apparences et sait reconnaître les vrais amis. Bref, Magali a fait bonne impression à l’aïeul. Ce dernier fait partie des 600 cheminots licenciés, il dit « déflatés », du franglais, en 2003 par Transfer, le nouveau propriétaire privé ; il vit toujours près de la gare ; les trains sont sa seule famille. Chaque matin, à heure fixe, alors qu’il a été viré comme un malpropre et que les locaux peuvent rester déserts des jours entiers, faute de trafic voyageurs, il vient ouvrir la grille d’accès pour les passagers, balaye le grand hall, bichonne les trois guichets de caisse, en fait de minuscules ouvertures dans un immense mur carrelé, permettant juste de passer la main pour échanger argent et billet. Chaque soir, Diop ferme les portes qu’il a été parfois le seul de la journée à franchir.

Il raconte l’histoire du train. Sa construction a été une affaire de militaires et de gros sous mais la ligne apporta la vie aux villages, du travail aux artisans, des affaires aux commerçants, elle organisa le pays « comme une colonne vertébrale ». Les gens en étaient fiers ; et les cheminots constituèrent une élite, combattive : ils firent grève en 1947, « la première grande grève africaine, tu savais ça ? »

Mais le titre de gloire de Diop, son bâton de maréchal, son « opus magnum », c’est sa rencontre, à la gare, il était encore apprenti, avec le Che ! En personne. LE Che Guevara. En chair et en os. L’Argentin, et Cuba également, avaient de bons rapports avec le président malien de l’époque ; il était venu à Bamako, avait rencontré les cheminots, notamment ; ce déplacement avait fait fantasmer les voisins sénégalais ; ils imaginaient déjà la révolution s’exportant via le train bourré de guérilleros et ils menacèrent de fermer la ligne ; une sacrée visite, qui fit du binz mais les choses ne sont pas allées plus loin.

Vous vous appelez comment, au fait ?

« Magali Dutriez.

« Dutriez ? ça me dit rien ; je vais vous appeler Camara, d’accord ?

« ?!

« Camara, viens voir ! »

Il lui fait visiter la gare et ses dépendances ; le site occupe, dans le centre ville, un immense territoire, fait de bureaux, d’ateliers de construction, de réparation, d’entretien, de petites maisons cheminotes aussi. Des hectares de terrain à présent souvent désaffectés. Le lieu semble déserté, un vrai crève-coeur. Restent des annexes commerciales mais ce qui a dû être une vraie ville dans la ville, toute dédiée au train, est à l’abandon ; des bâtiments sont squattés par des familles misérables, des marchands de bois encombrent les voies avec des amas de troncs d’arbres ; des carcasses de wagons finissent de se déglinguer ici ou là... Diop fait un peu le pitre pour parler de « sa » ville mais on le sent meurtri.

« Camara, une amie de Tiécoura. Journaliste ! » : cette présentation, chaque fois, fonctionne comme un sésame auprès d’anciens, de cheminots qui passent par là, des syndicalistes en réunion, de quelques commerciaux. Les gens se confient, disent leur rage de voir le site ainsi saboté.

La matinée se passe en une longue déambulation nostalgique. Au retour, Diop presse le pas quand ils longent les toilettes de la gare. Le lieu est « hanté » dit-il simplement. Devant l’ étonnement de Magali, il bredouille quelques mots : suicide, toubab, il y a longtemps... Puis il se tait, pour de bon.

Chapitre 6

Bamako, mardi

Racine a passé la matinée à l’ambassade pour sa déclaration de vol des papiers, l’obtention de documents provisoires. A son réveil, Magali était déjà partie ; il ne compte pas la revoir de sitôt, son train pour Kayes est prévu à midi. Mimi le récupère à la mission française à l’heure du déjeuner. Cette hôtesse plantureuse trouble le libraire ; elle porte aujourd’hui un jeen et un tee-shirt à l’effigie de Bob Marley, encadrée par la devise de l’artiste « Non à la mentalité d’esclave ! ». Un manifeste ambulant et diablement rebondi qui invite Racine chez elle, dans le quartier Badialan, près du stade Konate, carré Badalabougou.

La traversée de Bamako est ralentie par des bouchons un peu partout. Quand il entend la conductrice lui dire : « on va bientôt arriver, c’est la deuxième carré à gauche et le premier goudron à droite », il est moyennement étonné ; il sait déjà que goudron veut dire rue goudronnée et carré un pâté de maisons.

« Il faudra qu ’un jour j’écrive l’histoire de mon carré, sourit Mimi. C’est un vrai village, le carré Badalabougou, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde s’occupe du voisin, de ses histoires privées autant que professionnelles ». En se garant, elle désigne la maison voisine. La famille Coulibaly.

« Les Coulou comme ont dit. Tu me diras, la moitié du Mali s’appelle Coulibaly mais ici, on a droit à un Coulibaly spécial. Mamadou Coulibaly. Ce chef de famille est un modeste vendeur de coca sur les marchés du quartier mais il est très honorablement connu. 65 ans, 3 femmes, 25 enfants, c’est un assidu à la mosquée, qui est suffisamment apprécié pour être sollicité par les voisins en cas de conflits de famille, entre couples, entre parents/enfants, etc... Tu vois le genre ! Un petit notable, quoi ! Or notre Coulou à nous depuis un mois se cache. Pourquoi vas tu me dire ?

« Oui pourquoi ?

« Parce qu’il est rongé par la honte, figure-toi ; il n’ose plus sortir de chez lui. Dans la journée en tout cas. On raconte que la nuit, parfois, on peut le voir errer, ombre furtive et malheureuse. Car tu dois savoir que notre Coulou, donc, était aussi réputé comme chasseur. Il lui arrivait très régulièrement de quitter, seul, la maison, l’après midi, un fusil à l’épaule, toujours dans sa gaine, pour chasser. Car on peut chasser autour de Bamako, c’est vrai, sans s’éloigner trop de la ville. Et il ne revenait jamais bredouille. A croire que les animaux de la forêt environnante venait à la rencontre de ses coups. Il prétendait connaître des incantations magiques qui attiraient les bêtes sauvages, même de très loin. Il avait aussi l’habitude de dépiauter sur place ce qu’il attrapait, sans doute dans un abri connu de lui. Bref, il ramenait régulièrement des canards plumés, des lièvres ou de petits chevreuils vidés. Ses retours de la chasse donnaient toujours lieu à une petite cérémonie dans ce carré, tout le monde félicitait l’heureux homme et lui, le coeur sur la main, n’hésitait pas à partager le gibier avec l’un ou l’autre de ses voisins. »

Mimi s’arrête au stand du marchand de fruits ; il y a des régimes de bananes aux couleurs variées ; finalement elle opte pour des mangues et semble faire trainer en longueur son histoire, par pur plaisir.

« Sa gloire était bien établie, donc, jusqu’à ce jour, l’affaire remonte à moins d’un mois, où l’on vit revenir notre brillant chasseur solidement encadré par deux jeunes et immenses bergers. L’un d’eux l’avait surpris en train de « préparer » un mouton, pauvre bête solitaire qu’il avait tout simplement subtilisée au troupeau, égorgée et dépouillée. Pris de panique, Coulou avoua tout. Ses parties de « chasse » n’étaient qu’une comédie ; il se contentait de traîner autour des fermes proches, il capturait ce qu’il pouvait (poules, canards, cochons de lait, moutons), tout ce qui trainait un peu à l’écart, il les vidait et jouait ensuite la grande scène du chasseur chanceux. Le quartier avait été dupé. Les bergers, eux, ne s’en étaient pas laissés compter. Sur le chemin, ils avaient malmené leur voleur qui, soit dit en passant, ne savait absolument pas se servir de son fusil ; ce n’était qu’un objet purement décoratif qu’il exhibait pourtant fièrement, mais sans jamais le sortir de son fourreau. Drôle d’histoire, non ?

« Et comment elle a fini ?

« Grâce à l’intervention de ses amis, Coulou a évité de justesse la prison mais, en guise de premier dédommagement, les bergers ont obtenu un chèque de son fils aîné ; ils ont promis de revenir, sans doute accompagnés cette fois de fermiers des environs qui ont aussi à se plaindre d’étranges disparitions... Alors, tu vois, depuis cette histoire, notre Coulou se cache au plus profond de sa chambre. Et ses proches, accablés, longent les murs.

Mimi part d’un rire énorme, Racine lui s’étonne :

« Il y a un truc que je comprends pas : comment tous ses amis ont pu être trompés si facilement par ces forfanteries ? Et puis, peut-on vraiment ne pas reconnaître du gibier par exemple ? Le lièvre, c’est pas du lapin, non ?

Elle retrouve aussitôt son sérieux.

« Tu as raison, tu as complètement raison. Que répondre ? Pourquoi on a rien vu, moi y compris même si je suis moins souvent dans le quartier, avec mon travail ? On a rien vu par ignorance, par complaisance, par indifférence ? Je sais pas. En tout cas, depuis quelques jours, on essaie, à quelques uns, de convaincre Coulou de retrouver ses voisins, de se rendre à nouveau à la mosquée, de se montrer quoi, de sortir de son isolement. Mais pour l’instant, ça sert à rien, il nous répond à peine... Je te raconte tout ça mais ça doit rester entre nous, les Coulou vivent mal cette histoire et s’ils apprenaient que je l’ai racontée à un toubab...

Dans la cour, une ribambelle d’enfants leur font fête.

Ils gagnent la demeure de Mimi, murs bleu nuit, sol carrelé de tommettes rouge ; les meubles, rares, sont recouverts de housse, des instruments de musique traînent autour d’une impressionnante chaîne Hi-Fi ; elle propose sans transition le menu :

« Un poulet yassa, ça va ?

« Ça va.

L’hôtesse met Racine à contribution : moutarde, persil, ail, citron, à lui la marinade. Pendant que le poulet mijote, Mimi lui demande, goguenarde, ce qu’il sait du sabar. Racine, très solennel soudain, prétend qu’il rédige un article sur l’érotisme chez les musulmans, au Mali notamment.

« Il fut un temps où on parlait de tout ça sans problème, assure-t-elle, selon le précepte « la haya¹ fi-ddin » (« pas de honte en religion »). Il y avait même des « cours publics de sexualité » dans les mosquées. Il en était aussi question dans des manuels sur l¹acte amoureux, les traités de science, de droit, de médecine... »

Racine n’entend pas être en reste et cite Avicenne, auteur de L¹Épître du désir, qui encourageait à soigner par l¹amour ; inspiré, il aligne des textes libertins, le « Jardin amoureux » du Damascène Ibn Qayyim al-Jawziyya, le « Jardin parfumé » du Tunisien Nafzaoui, les recettes amoureuses de l¹Égyptien Tifachi ou les anecdotes d¹Abou Nawas.

« Tu sais que Nawas préférait les garçons ? Oui, tu le sais ? L’homme est un continent, la femme est la mer, moi j’aime mieux la terre ferme, disait-il »

« Peut-être, mais il chantait l’amour, non ? Et j’ai pas fini mon topo ; n’oublions pas les contes des Mille et Une Nuits. T’as pas vu la version de Pasolini ?Avec ce héros qui n’en finit plus de courir après sa « Zoumouroud »...

« C’est du passé, Racine ! Les Mille et une Nuits, même Pasolini et son Zoumouroud, du passé, t’entends ?! Aujourd’hui, si tu parles de positions, de recettes, d’amulettes pour jouir, mais on te regarde de travers, je t’assure ! Le sexe n’est pas très à la mode en ce moment. La tendance, maintenant, ce serait plutôt d’expurger ! Vive la pudibonderie et la fatwa. Et l’hypocrisie surtout ! Parce que le sexe est là mais on regarde ailleurs... »

« Je peux te dire qu’il y a pire que le Mali en matière de pruderie, heureusement pour vous, s’amuse le libraire. Il m’arrive lire votre presse : des histoires chaudes, des échos de cocus, de coucheries et compagnie, des histoires de jaloux, j’en vois partout. Tous les jours. Et ça me rassure...

Il montre un numéro récent du journal « L’essor » où un grincheux brocarde l’infidélité des femmes au Mali.

« Parce que, bien sûr, seules les femmes sont infidèles, râle Mimi.

« Reconnais, camarade malienne, que côté séduction, vous savez y faire. Tiens, parle moi du wusulan !

« Camarade Racine, on ne parle pas du wusulan, on le sent. On verra ça au dessert, ok ? Si t’es sage...

Comme promis, après le repas, Mimi propose une petite démonstration de la puissance du wusulan, de l’encens, dont « les effluves déclenchent le désir chez l’homme » comme on dit.

Elle aligne un petit attirail de coffrets, de boîtes, de paniers, de boulettes d’oliban et de résines, un encensoir (« wusulan bêlé », dit-elle, professorale). Et entame sa conférence :

« Il y a wusulan et wusulan, mon cher ; si tu veux parfumer la maison, tu prends du guéni ou du gowé, des boules macérées dans du parfum ; si le sol est humide, l’odeur restera plus longtemps.

Racine hume, apprécie.

« Si tu veux parfumer tes vêtements, tu prends du magnokisêni ou sarkhatan ; tu poses tes affaires dans un panier en osier au dessus de l’encensoir...

Elle se livre à une nouvelle démonstration, les narines de Racine s’agitent comme deux petites ailes affolées, comme si elles tétanisaient.

« Sais tu ce que disait mon homonyme ?

« Le vrai Racine ?

« Exact. Il disait, dans Esther :

Puissent jusques au ciel vos soupirs innocents

Monter comme l’odeur d’un agréable encens. »

Long silence. Racine rêvasse. Mimi conclut :

« Si maintenant l’objectif est de séduire un homme...

« Par exemple, admet le libraire.

« Là, chacun a ses méthodes, ses mélanges, ses dosages ; moi par exemple j’aime recouvrir les braises de mon encensoir de cendres tamisées, ni trop, tu vas l’asphyxier, ni trop peu, il ne remarquerait rien ; une dose juste.

Racine se perd dans les fumerolles de Mimi, il s’égare entre toutes ces fragrances ; il vole, plane, voyage ; le vertige le prend. Cette mise en bouche le laisse plus que songeur. Toutes ces effluves le désarment, l’envoutent, le voilà charmé, au sens propre. Mais la réalité se rappelle à lui ; la rue, tout à coup, l’intrigue. Il lui faut un peu de temps pour échapper aux arômes de sa magicienne et comprendre que la ruelle, jusque là à peu près vide, est en train de connaître une tension inhabituelle. Par la porte grande ouverte de la cour, un grondement ininterrompu arrive à ses oreilles. Après l’ouïe, la vue. Des cortèges de manifestants en effet ne cessent de passer. Assez volontiers barbus. Mimi traverse la courette et interroge un des passants qui lui confie qu’un rassemblement islamique est prévu au stade voisin. Un meeting de protestation contre le nouveau code de la famille. Le sujet faisait la Une de la presse depuis quelques jours. Les manifestants, des hommes, se montrent très remontés contre cette nouvelle législation à en croire leurs banderoles. Ils y maudissent ce texte qui serait une insulte au Coran ; l’une d’elles clame : « La civilisation occidentale est un péché » ; une autre dit « Non à ce code qui divise les Maliens ». Mimi peste :

« Colère de machos ! Le nouveau code prévoit le mariage des filles à 18 ans alors que la coutume permet de les épouser dès leur 13 ans ! Tu piges ?

Racine n’a pas besoin de dessin et s’étonne de cette illustration subite, in vivo, des propos qu’ils viennent de tenir pendant le déjeuner. Un défilé de Tartuffe, se dit-il. Puis, brusquement, le voilà qui sursaute, se lève d’un bond et se précipite vers la ruelle ; il vient de repérer, sur les abords de la manifestation, le jeune borgne de la veille.

Chapitre 7

Bamako, mardi soir

Le train a une demi-journée de retard, un détail. Le départ était prévu à midi, il est près de vingt et une heures. Magali pense prévenir Racine puis elle se souvient qu’il n’a plus son portable. Et elle n’a pas noté celui de Mimi. La nuit est tombée ; les voyageurs commencent à peine à s’installer. Les horaires sont inscrits à la craie sur de petites ardoises à l’entrée de la gare ; la méthode, flexible, s’adapte mieux à la souplesse du timing et à l’improvisation ambiante.

A la mi-journée, Diop a accompagné « Camara » jusqu’au train pour Kayes. Commença une interminable attente. D’heure en heure, le moment du départ était repoussé. Son cornac finalement s’éclipsa, il avait à faire dans « sa » gare : « On ne peut pas courir et se gratter les pieds en même temps » s’excusa-t-il. Elle s’était aperçue, tout au long de la matinée, que le vieil homme adorait placer dans la conversation des proverbes, dont les messages n’étaient d’ailleurs pas toujours évidents, du genre : « Celui qui te conseille d’acheter un cheval ventru ne t’aidera pas à le nourrir » ou encore « L’homme sage jette son bâton s’il veut que son chien vienne à son appel ».

Avant de filer, Diop la présenta aux gens du convoi, si bien qu’elle finit par connaître tous les employés des différents wagons et eut tout loisir d’inspecter les voitures. Elle était un peu déçue : elle s’était laissée dire que c’était le Mistral qui faisait la ligne Dakar-Bamako. Le Mistral ?! L’ancien PLM, Paris-Lyon-Marseille, avec sa loco au blason rouge sur le ventre, une CC 6500 sans doute, et ses voitures aux portières automatiques, aux stores électriques, son couloir latéral donnant sur un alignement de fenêtres, ses compartiments de huit places en carré, ses sièges rebondis-boursouflés couleur vert sombre, parfois éventrés mais toujours surmontés, entre le filet et le porte-bagage, des fameuses photos noir et blanc, dans leur cadre de fer, des châteaux de la Loire ou du Mont St Michel ; des clichés d’Azay le Rideau, de Chenonceau ou de Chambord en pleine savane, ça devait valoir le déplacement ! Magali se demandait ce qu’un paysan peul allant vendre ses arachides au marché voisin avait bien pu penser de ces « maisons » françaises ? Elle avait fréquenté dans sa jeunesse ce train mythique pour descendre sur la Côte d’Azur et quand il lui arrivait de visionner de vieux films, comme « La mariée était en noir » de Truffaut, où Jeanne Moreau traversait furtivement son vieux Mistral, elle s’offrait un arrêt sur image. Mais même ici, le PLM avait fait son temps. Les voitures à présent viennent d’Inde, trapues, fonctionnelles, « modernes » ; le compartiment offre deux rangées de sièges, en skaï bleu-nuit, avec un couloir central, une cinquantaine de places au total, une batterie de ventilateurs au plafond ; on a heureusement retiré les barreaux des fenêtres ; la loco, elle, est argentine ; à l’évidence, c’est du matériel d’occasion qui entame ici une deuxième vie.

Vers 21h, donc, le départ semble s’annoncer. Dans le wagon prennent place des couples, des familles retournant au village, des bana-bana, commerçantes avec des grappes d’arrosoirs ou des sacs d’agrumes ; l’une tient un coq par une ficelle à la patte ; la plupart des passagers sont en boubou ; les femmes portent des batik savamment entortillés autour de la tête. Les vêtements sont dans des couleurs pétantes, jaune citron, vert vif, bleu nuit, violet ardent.

Vers l’entrée du wagon, un petit mouvement de foule marque la venue d’un notable. Arrive un quinqua, chauve, le teint mat, petites lunettes rondes, un visage à la Gandhi, habillé à l’européenne, un costume fripé couleur sable. Sa place se trouve à quelques rangées de celle de Magali. Avant de s’installer, il vient cérémonieusement la saluer :

« Madame Magali Dutriez, je présume ? »

Cette dernière se dit que décidément tout le monde la connait à Bamako. Elle ne sait pas si elle doit s’en féliciter ou s’en inquiéter.

« Madame Magali, j’ai entendu parler de vous. Je savais que vous étiez arrivée au pays, soyez la bienvenue ! Mes « oreilles » m’ont assuré qu’on serait dans la même voiture, elle ne se sont pas trompées... Commissaire Papa Séga, celui que les journalistes, vous savez comment ils sont, surnomment l’épervier du mangrove ! Appelez moi papa, ça ira !

Magali songe in petto à cette vieille blague idiote du missionnaire débarquant sur une plage d’Afrique, justement. Salué par un enfant qui l’appelait le monsieur-en-robe, il dit : Appelle moi « Mon père ». Et le gamin de répondre : C’est maman qui va être contente, elle pensait que tu ne reviendrais jamais !

Indifférent à la rêverie de la jeune femme, le commissaire présente son aide :

« Issiaka Dembelé, le meilleur élément de ma brigade des recherches ! »

L’élément en question est l’exacte réplique de son patron, un ghandi-bis, le mimétisme des carriéristes sans doute, sauf qu’il est en boubou et autant le chef semble jovial et emphatique, autant lui se montre distant, discret ; il regarde Magali de travers, lui tend à contre-coeur la main puis retire précipitamment sa pogne comme s’il venait de se brûler au contact de la toubab.

« On remonte à Kayes, ajoute « papa », pour interroger une nouvelle fois le docteur Tiécoura ; il est mal barré, votre ami Tiécoura, car c’est votre ami, n’est-ce pas ?

− C’est mon ami en effet et il est innocent.

− Vous jouez au billard, madame Magali ? Balance le flic du tac au tac

« Pas vraiment, non.

« C’est dommage ; vous sauriez qu’aux trois bandes, pour marquer le point, il faut parfois en faire des détours...

Papa laisse passer un silence afin que la jeune femme digère la sentence ; puis, rond mais décidé, il poursuit :

« Vous pensez peut-être qu’en Afrique, on ne sait pas mener une enquête ?

« Pas du tout ! Pourquoi me dites vous cela ?

« J’ai mon idée. Voyez vous, ici, pour enquêter, c’est pas comme à Paris !

« Sans doute.

« Ma technique, madame Magali, elle est là.

L’homme se saisit à pleine main le nez qu’il avait assez menu :

« Vous avez compris, ici, il faut du pif et rien que du pif ! »

La voiture est presque remplie ; le policier, dans le couloir, gêne le passage mais cela n’a pas l’air de le déranger beaucoup.

« Vous croyez, comme on est en Afrique, qu’on travaille avec des méthodes de barbares ?

« Non, vraiment... commence-t-elle.

« Vous vous trompez, la coupe le flic tout en regardant son adjoint ; vous savez, moi, un suspect, je le ménage. Par exemple, je ne lui tape jamais sur les mains, jamais ; il peut m’arriver de lui frictionner la tête, oui, le tronc, peut-être, les jambes, pourquoi pas, mais les mains, JAMAIS. Et vous savez pourquoi je ne touche jamais aux mains ?

« Vous allez me le dire, je le sens !

« Parce que je respecte les doigts de l’homme ! »

Et il s’esclaffe, imité par son aide de camp. Le duo s’éloigne et finit par s’assoir, toujours secoué par des saccades de rires .

Magali ne sait que penser du pékin. Butor ? Retors ?

Par la fenêtre, elle voit en queue de train une vingtaine d’hommes, installés de part et d’autre du wagon de fret, qui poussent à la main la dernière voiture pour l’accrocher au convoi ; un projecteur inonde la scène d’une lumière très crue, les hommes et la machine s’y découpent comme des ombres chinoises.

Vers 22h, le train part, enfin, sort peu à peu de la ville, longe une série de terrains de football éclairés où se livrent des matchs acharnés. Magali contemple les dribbles, petits ponts, grands ponts, tacles et autre tirs au but quand elle entend :

« Vous permettez ? »

Une jeune femme, en jeen et tee shirt à la gloire d’Obama, un ordinateur portable sous le bras, désigne à côté d’elle la seule place restée libre.

« Je vous en prie...

La nouvelle venue doit avoir à peu près son âge. Dans un commun mouvement, elles se regardent, toutes deux intriguées.

« On se connaît ? Dit l’historienne.

L’autre hésite, sourit. C’est là que Magali réagit :

« Le « Bolche vita » ? Hier soir, non ?

« C’est à dire...

« C’est pas vous qui avez réussi à faire danser mon ami ?

« Le toubab aux pieds de plomb ? Mais oui... ça alors !

« Félicitations ! Moi je n’ai jamais pu...

« Il a encore quelques efforts à faire mais j’ai connu pire. En fait, il bouge pas mal mais il se laisse pas assez aller..

Elles s’amusent. Magali relance :

« Otez moi d’un doute : je parie que vous savez qui je suis !

« Là je vous trouve prétentieuse !

« Vous ne connaissez pas mon nom, vraiment ?

« Ou mégalo !

« Excusez moi, je dois vous paraître idiote, en effet, mais j’ai eu l’impression aujourd’hui que tous les gens, tous les Maliens que je rencontrais en ville connaissaient mon identité ; pour le premier jour de mon premier séjour dans ce pays, c’était plutôt troublant, vous savez.

« Hé bien, je vous rassure, je ne sais pas qui vous êtes !

Amusé, Magali se présente. La fille, elle, s’appelle Fernande Bandiaga.

Chapitre 8

Bamako, mardi soir

Traversant la chaussée occupée par une foule enfiévrée, Racine se précipite sur l’adolescent. Il lui saisit le bras et le tire violemment hors de la procession. Pris au dépourvu, le garçon est cette fois facile à attraper. L’altercation passe quasiment inaperçue dans le capharnaüm ambiant. Simplement, une fillette qui semble accompagner le jeune borgne refuse de le laisser partir seul et le suit, docile.

Le garçon résiste, grogne, proteste mais Racine est survolté. Sa poigne doit faire mal à l’enfant. « Mon sac ? Où est mon sac ? » Arrivé dans la cour, la porte refermée sur la rue, le mendiant s’attend à être frappé mais il reste digne, limite méprisant. Mimi le houspille, en bambara, en peul, en songhaï. Il garde le silence, sa petite compagne itou. Où est le sac ? Le jeune reste muet. Une bonne heure, adultes et enfants s’affrontent ainsi, en vain. Le libraire crie, le garçon est coi. Racine change de registre, la joue copain. Rien. Il finit par trouver l’argument qui fait céder le garçon :

« Tu me réponds et je te trouve une Jakarta ! »

Ça lui est venu comme ça, d’un coup. Mimi est sidérée. Lui même se dit que ce n’est pas très moral et c’est sans doute cher payer mais il n’a pas le temps de finasser. Sa proposition, son marchandage plutôt, fait mouche, le gosse semblerait prêt à tout pour une Vespa.

« Vraiment ?

Allélouia, il parle. Et il est piqué au vif.

« Vraiment !

« Je te crois pas.

« Sur la tête de ta mère !

« M’a abandonné, ma mère !

« De ton père !?

« Jamais vu.

« De Mimi ?

Le gosse sourit, un peu. Mimi aussi. Et la fillette également.

Le jeune voleur se présente : il s’appelle Macky le lynx ( Racine n’ose lui demander s’il a UN oeil de lynx) ; la fille, à qui pourtant personne ne demandait rien, qu’on avait presque oublier, enchaîne et ajoute : « Moi, c’est Bic rouge ». Ils habitent, ils squattent plus exactement, avec d’autres enfants, le premier étage d’une maison inachevée près des Halles. Au rez-de-chaussée traîne toujours une fille fofolle dont tous les hommes du coin abusent.

« ?!

Mimi confirme :

« On dit ici que faire l’amour avec une folle porte bonheur, absolument ; ça te garantit la chance dans tes entreprises, ça assure ta prospérité...

Les enfants survivent en pratiquant des petits boulots ; de temps en temps, ils travaillent pour un faux marabout qui s’appelle Oumar.

« Oumar comment ?

« Oumar Keita.

« C’est le type à la Jakarta ? au turban bleu ?

Exact. L’homme est un féticheur. Il vend sur les marchés de la poudre de perlimpinpin, des amulettes, des bagues, autant d’objets de pacotille censés porter chance, soigner du diabète, vaincre la stérilité.

« Et ça marche ?

« Ses gris-gris ?

« Non, son commerce ?

Le bonhomme est un bon vendeur. Sur tous les marchés de la région, on peut le voir, micro à la main, un boa indolent autour du coup, faire l’article, prononcer des incantations mystérieuses, puis piocher ses bricoles dans un grand sac avec des airs de conspirateur qui troublent le client.

« Ça part comme des petits pains...

Les gens achètent. Pour garder le mari. Pour chasser le mauvais sort. Pour gagner à la loterie. Le type contrôle une colonie d’enfants et exploite cette cour des miracles avec de faux estropiés et de vrais mendiants ; il les oblige à placer ses talismans ; il exhibe aussi sur la place publique des jumeaux, des albinos comme des êtres rares. « L’opéra de quat’sous » à la mode Bamako.

Le charlatan circule beaucoup mais chaque nuit, il rentre dans la maison inachevée dont il occupe la terrasse.

« Cette nuit, on pourrait lui mettre la main dessus, le plus souvent, il est seul, estime « Oeil-de-lynx ».

Mimi connaît la rue du squat ; avec Racine, ils décident d’opérer une descente cette nuit. Les enfants peu à peu baissent la garde, ils se confient. Restée discrète, « Bic rouge » explique qu’elle a gagné son nom à l’école ; de toute sa classe, elle avait en effet la copie la plus surchargée d’annotations et son prof corrigeait au stylo rouge. Mais si elle a fui l’établissement, ce n’était pas à cause des fautes ; elle avait peur en fait de se faire lutiner.

« Lutiner ?

« Comme les copines !

« Pourquoi ?

« Fallait y passer si on voulait de la promotion scolaire.

« Mais tes parents ?

« Quels parents ?

Macky le lynx, lui, avait été enlevé à sa famille, volé pour être vendu. Il y a des années de cela, alors qu’il habitait un village de l’Est malien. Il avait finalement réussi à échapper aux pillards mais il n’avait jamais retrouvé les siens. Et depuis il galérait.

Tous deux aujourd’hui « travaillent » pour le marabout mais ils offrent aussi leurs services au tout venant. Ils ne sont pas vraiment délinquants, toujours limite. Il leur arrive de jouer au « privé », version lilliputienne. Des cocus, ou des inquiets, ils sont nombreux en ville, leur confient par exemple la surveillance de leur femme pendant leur absence. S’agit de les prendre en filature et de raconter ensuite au jaloux.

« Surveiller leur femme ?

« Vraiment !

L’avant-veille encore, ils espionnaient la femme d’un mari soupçonneux. Marchand de bois, il avait fait mine de partir en province mais s’était terré en fait dans un maquis de la capitale. Les enfants gardaient un oeil sur l’épouse ; ils ont vite repéré la venue d’un jeune homme pressé qui était bien sûr l’amant. Ils ont prévenu le cornu, un simple coup de téléphone. L’autre est revenu illico. Affolés, les amants se sont enfermés dans leur chambre ; le propriétaire, surexcité, est passé par le toit, qui n’était qu’une mince cloison et il l’a éventrée consciencieusement ! Ce cinéma ! Tout le quartier en a profité.

« On n’a pas encore été payés pour cette surveillance. Le mari était trop énervé ! Ajoute Bic-rouge.

On rit, on bavarde, on se restaure. « Oeil-de-lynx » demande si sa Jakarta pouvait être de couleur noir, il préfèrerait.

« On verra » tempère le libraire.

A deux heures du matin, ils se rendent en voiture dans la rue du squat, pas très loin du quartier des ambassades et pourtant à des années-lumière des avenues cossues. Une rue sans nom et sans éclairage. Mimi se gare assez loin de la maison inachevée pour ne pas alerter ses habitants. Ils stationnent devant une ancienne école, que Racine, seul à posséder une torche, inspecte par pure manie : le lieu attend d’être rénové, c’est ce qu’annonce un grand panneau fatigué en façade, mais les donateurs doivent se faire désirer, l’édifice semble à l’abandon. On devine un instant une enfilade de salles vides donnant sur la rue, avec quelques chaises renversées le long des murs, des armoires vitrées avec de vieux livres, des manuels. Sur les battants tirés de ce qui semble être la plus grande salle, un animal est attaché à un piquet. C’est un bouc. Régulièrement, soit pour marquer son agacement, soit pour jouer de ses cornes, la bête donne un violent coup de tête dans la porte ; le choc fait un bruit formidable, amplifié par l’écho de cette immense pièce déserte. C’est un vrai coup de tonnerre mais cette tempête est si régulière que tout le quartier semble vivre avec, comme une horloge monstrueuse.

Le squat se trouve un peu plus loin, il est complètement dans le noir. Le marabout a établi son quartier général dans une tente au second étage, en fait une simple dalle entourée d’armatures de fer dressées de loin en loin. Le quatuor s’apprête à grimper les marches qui ne sont pas équipées de rampes et donnent sur le vide quand un bruit étrange leur parvient du rez de chaussée. Les visiteurs comprennent vite que quelqu’un est en train de soumettre la fofolle à ses caprices libidineux ; ils vont passer leur chemin quand les soupirs du violeur retiennent puis pétrifient les enfants ; ils jureraient avoir reconnu la voix du marabout.

Avec moult mimiques, ils en informent Mimi et Racine. Tous, lentement, s’approchent de la « chambre » où le couple copule ; les couinements qui s’en échappent sont de plus en plus sonores et les enfants à présent sont assurés qu’il s’agit bien du gourou. Ils pénètrent tous les quatre en même temps dans la salle, Racine de sa torche envoie un pinceau de lumière en plein sur la bête à deux dos, « en califourchon » ; la flaque lumineuse surprend deux visages ahuris, la face hideuse du dominant et la tête de gorgone de la violée tournées dans un même mouvement d’effroi vers les intrus. Au même moment, sans doute estomaquée par la laideur du spectacle, « Bic rouge » se met à hurler, un cri strident, grinçant, à mi chemin entre un rire hystérique et une vocifération de terreur. Ce face à face ne doit durer que quelques secondes mais, pour tous les participants, il semble s’éterniser.

La violence de cette scène, surtout pour le couple, entraîne aussitôt une conséquence imprévue : Massaran, dite « la mass », la fofolle, est tellement saisie, elle a si peur qu’elle réalise une très sévère contraction vaginale, emprisonnant du même coup le sexe de son partenaire ; la verge de ce dernier est coincée, pressurée dans un étau. Prisonnier l’un de l’autre, le duo semble condamné à l’accouplement éternel. Le marabout a beau se démener, il ne peut échapper au piège ; il hurle, « la mass » rugit, la scène tourne au cauchemar. Racine fait sortir les enfants, moins par pudeur car ils ont déjà eu abondamment l’occasion de contempler les ébats de leur voisine mais pour éviter que le féticheur ne les reconnaisse. Les enfants rejoignent le squat ; on entend vite, à l’étage, un remue ménage et c’est un interminable défilé d’orphelins qui dégringolent la volée de marches et viennent reluquer le tyran à terre puis s’éparpillent dans la nuit en éclatant de rires.

« Vaginisme aigüe, diagnostique, très professionnel, Racine. Resserrement réflexe des muscles du plancher pelvien, ajoute-t-il en examinant la forme remuante à ses pieds.

On dirait un mandarin en pleine conférence, livrant son commentaire blasé à un public d’internes narquois ou ébaubis.

« Mon sac ! Finit-il par demander au marabout scotché. L’autre a trop le sens du rapport de forces pour mégoter, il avoue aussitôt où se trouve la cache, dans l’immeuble même. Racine récupère son bien. Il laisserait volontiers le charlatan dans sa drôle de geôle mais Mimi veut libérer la jeune femme.

« On laisse pas « la mass » ici. Elle vient avec nous.

« Comment tu veux faire ? On serait obligé de prendre l’autre avec, comme un paquet cadeau ?!

« On les sépare.

« Solution ?

« Un toubib, une piqure. Et c’est bon.

« Un toubib, à cette heure ?

« Mon ex. Il me doit ça.

Elle téléphone, réveille le médecin. Effectivement, il accepte de venir.

« Après, on fait quoi de « la mass » ?

« Je sais pas mais on la sort d’ici ; on devrait trouver un moyen d’assurer sa prise en charge .

Un petit bruit les tire de leur échange : affaissé sur la fille, résigné, mortifié, c’est le marabout qui pleure.

Chapitre 9

Sur la ligne Bamako-Keyes

( nuit de mardi à mercredi)

Le train est parti pour de bon. Il a déjà fait halte dans deux petites gares. Aucun éclairage des quais n’est assuré. L’obscurité est totale. On entend des éclats de voix, des torches tremblotent ici ou là, mais tout est précipité, confus. Des visages apparaissent, encadrés par la lumière des fenêtres des wagons, puis s’effacent ; on devine plus qu’on ne voit une foule à chaque arrêt, passagers, vendeurs de fruits ou de boissons et aussi, en retrait, une masse de curieux, silencieuse ; il est très tard mais le passage du train fait événement, les riverains ne veulent pas rater le spectacle. On est sans doute venu de loin pour l’occasion, pour voir, pour vendre une babiole, pour acheter aussi peut-être.